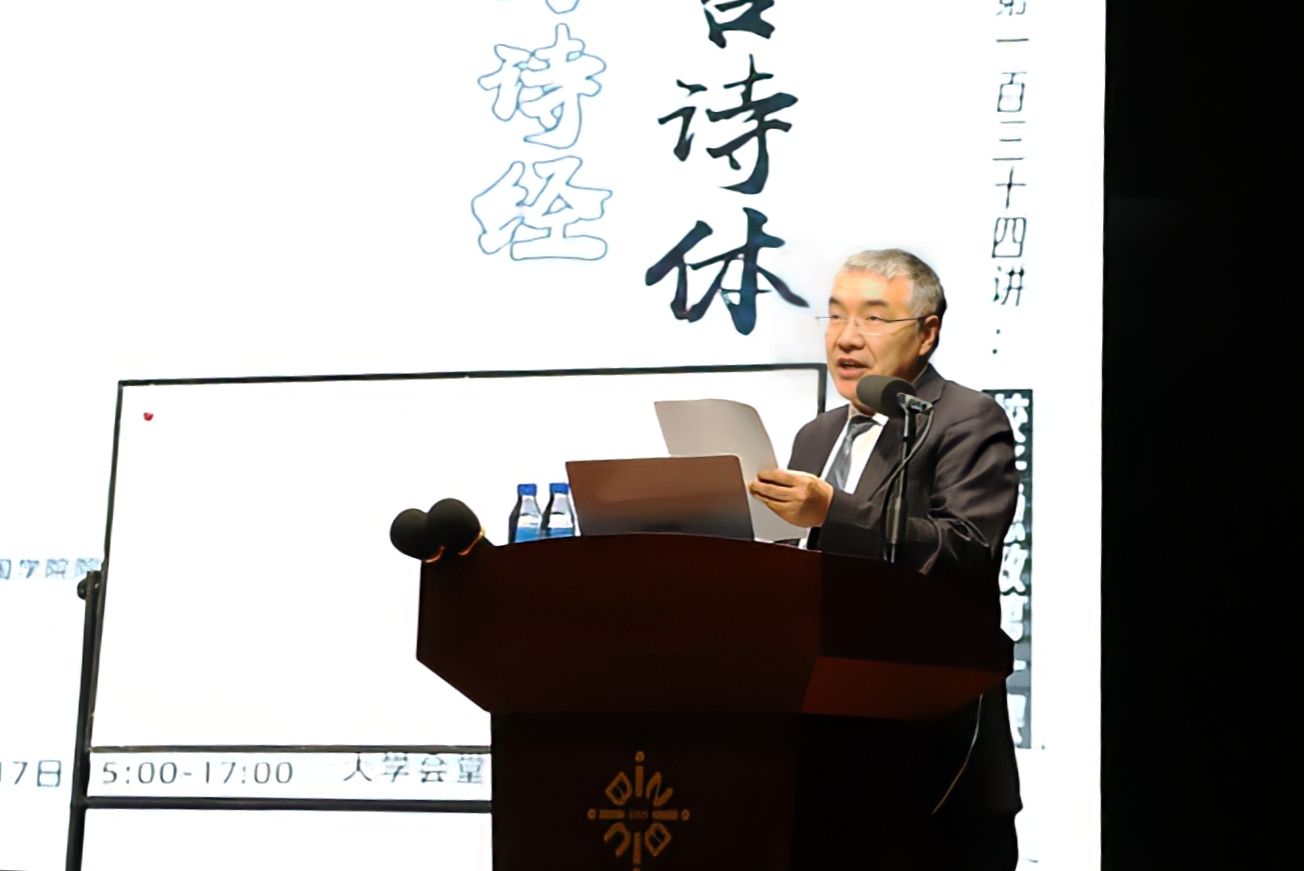

2025年9月17日,北师香港浸会大学(BNBU)校长、香港人文学院院士、国际知名文史及汉学研究学者陈致教授以“从金文与诗经看四言诗体的形成”为题,为师生带来一场贯通文学、历史与考古的学术盛宴、一堂生动而深刻的“思政第一课”。

陈致教授在讲座中厘清了中国最早的诗歌体裁并非五言诗或七言诗,而是更为古老的四言诗,西周青铜器铭文(金文)作为考古实物,为研究早期诗歌提供了可靠的材料。而对于“诗歌起源于民歌”的传统认知,他指出,随着清华简、上海博物馆竹简等出土文献的涌现,这一论断需重新审视。

在他看来,以往研究忽略了一个关键文化密码——两周金文中大量存在的祭祀礼乐文辞。这些礼辞在反复使用中逐渐固定化、模式化,形成了一套官方“套语”,从而成为四言诗体的语言基础。

通过对比西周青铜器铭文与《诗经》文本,陈致教授梳理了金文由杂言向四言的发展,以及金文的韵语化与韵文的形成过程。他指出,西周共王时期是西周金文四言化和韵文化的关键时期,并揭示四言诗体的定型与西周中期雅乐制度的发展密不可分:当时乐钟的制作和使用趋于规范化和定型化,要求与之配合的礼辞也需节奏整齐、押韵和谐,从而推动了祭祀礼辞向诗歌化方向发展。

教务长李建会教授主持讲座

此外,陈致教授还对《诗经·周颂》三十一篇作品的用韵进行了细致分析,指出其中十一篇完全不押韵,另有多篇杂韵或换韵。结合金文用韵规律,他认为《周颂》诸篇除无韵诗篇外,大多产生于西周中晚期。这一观点对传统“《周颂》皆作于武、成、康、昭时期”的论断提出了重要修正。

在讲座尾声,陈致教授对比了大语言模型在识别金文成语时的表现,指出人工智能目前仍难以胜任深度的古典学考证。他强调,严谨的学术训练、扎实的文献功底与批判性思维仍是人文学科的核心竞争力。

互动环节上,陈致教授就金文和传世文献的校勘问题与同学展开讨论,强调了出土文献与传世文本互证的重要性。

讲座现场

中华文化源远流长,博大精深。从甲骨刻辞的古朴神秘,到青铜铭文的庄重典雅;从《诗经》的婉转悠扬,到诸子百家的博大精深,无不承载着民族的记忆与智慧。本次讲座通过金文与《诗经》互证,清晰勾勒出四言诗体在西周礼乐文明中孕育、定型的历史进程,展现了跨学科研究方法在人文领域的广阔前景,为理解中华文明的早期发展提供了新的视角,并深深激励同学们涵养文化自信、努力学习和传承中华优秀传统文化。

来源 | 通识教育学院 新闻公关处

文字 | 罗珍

图片 | 刘勇

编辑 | 邓雅文